Ainsi un militaire exprime un officier ou tout autre personne dont le service concerne la guerre, comme ingénieur, artilleur, &c.

On donne aussi le nom de militaire à tout le corps en général des officiers. Ainsi l'on dit d'un ouvrage, qu'il sera utîle à l'instruction du militaire, pour exprimer l'utilité que les officiers peuvent en tirer. On dit de même la science militaire, pour la science de la guerre ou celle qui convient à tous les officiers pour agir par règles et principes.

MILITAIRE, discipline des Romains, (Art militaire) La discipline militaire consistait principalement dans les services, les exercices, et les lais. Les services étaient différents devoirs dont il fallait s'acquitter, comme des gardes et des sentinelles pendant la nuit. Dès qu'on était campé, les tribuns nommaient deux soldats principes, ou hastati, pour avoir soin de faire tenir propre la rue appelée principia, et ils en tiraient trois autres de chacune des compagnies, pour faire dresser les tentes, fournir de l'eau, du bois, des vivres, et autres choses de cette nature.

Il parait que les tribuns avaient deux corps-de-garde de quatre hommes chacun, soit pour honorer leur dignité, soit pour leur commodité particulière. Le questeur et les lieutenans généraux avaient aussi les leurs. Pendant que les chevaliers étaient de garde, les triariens les servaient, et avaient soin de leurs chevaux. Salluste nous apprend que tous les jours une compagnie d'infanterie, et une de cavalerie, faisaient la garde près de la tente du général ; c'était la même chose pour les alliés. Il y avait à chaque porte une cohorte et une compagnie de cavalerie qui faisait la garde ; on la relevait vers midi selon la règle établie par Paul Emile.

Le second service militaire était donc de faire la garde durant la nuit. Il y avait, comme parmi nous, la sentinelle, la ronde, et le mot du guet ; tessera. Sur dix compagnies, on choisissait tour-à-tour un soldat, appelé pour cet effet tesserarius, qui vers le coucher du soleil, se rendait chez le tribun, qui était de jour ; et recevait de lui une petite tablette de bois, où par l'ordre du général étaient écrits un ou plusieurs mots ; par exemple, à la bataille de Philippe, César et Antoine donnèrent le nom d'Appollon pour mot du guet. On écrivait encore sur ces mêmes tablettes quelques ordres pour l'armée. Celui qui avait reçu le mot du guet, après avoir rejoint sa compagnie, le donnait, en présence de témoins, au capitaine de la compagnie suivante. Celui-ci le donnait à l'autre, et toujours de même, en sorte qu'avant le coucher du soleil toutes ces tablettes étaient apportées au tribun, lequel par une inscription particulière qui marquait tous les corps de l'armée comme les piquiers, les princes, etc. pouvait connaître celui qui n'avait point rapporté la tablette : sa faute ne pouvait être niée, parce qu'on entendait sur cela des témoins.

Toutes les sentinelles étaient de quatre soldats, comme les corps-de-gardes, usage qui parait avoir été toujours observé. Ceux qui la nuit faisaient la sentinelle auprès du général et des tribuns, étaient en aussi grand nombre que ceux de la garde du jour. On posait même une sentinelle à chaque compagnie. Il y en avait trois chez le questeur, et deux chez les lieutenans généraux. Les vélites gardaient les dehors du camp. A chaque porte du camp on plaçait une décurie, et l'on y joignait quelques autres soldats. Ils faisaient la garde pendant la nuit, quand l'ennemi était campé près de l'armée. On divisait la nuit en quatre parties qu'on appelait veilles, et cette division se faisait par le moyen des clepsydres, c'étaient des horloges d'eau qui leur servaient à régler le temps. Il y avait toujours un soldat qui veillait pendant que les autres se reposaient à côté de lui, et ils veillaient tour-à-tour. On leur donnait à tous une tablette différente, par laquelle on connaissait à quelle veille tel soldat avait fait la sentinelle, et de quelle compagnie il était.

Enfin il y avait la ronde, qui se faisait ordinairement par quatre cavaliers, que toutes les compagnies fournissaient chacune à leur tour. Ces cavaliers tiraient leurs veilles au sort. Un centurion faisait donner le signal avec la trompette, et partageait le temps également par le moyen d'une clepsydre. Au commencement de chaque veille, lorsqu'on renvoyait ceux qui veillaient à la tente du général, tous les instruments donnaient le signal. Celui à qui était échu la première veille, et qui recevait la tablette des autres qui étaient en sentinelle, s'il trouvait quelqu'un dormant, ou qui eut quitté son poste, prenait à témoin ceux qui étaient avec lui et s'en allait. Au point du jour chacun de ceux qui faisaient la ronde reportait les tablettes au tribun qui commandait ce jour là, et quand il en manquait quelqu'une, on cherchait le coupable que l'on punissait de mort si on le découvrait. Tous les centurions, les décurions, et les tribuns allaient environ à la même heure saluer leur général, qui donnait ses ordres aux tribuns, qui les faisaient savoir aux centurions, et ceux-ci aux soldats. Le même ordre s'observait parmi les alliés.

Les exercices militaires faisaient une autre partie de la discipline ; aussi c'est du mot exercitium, exercice, que vient celui d'exercitus, armée, parce que plus des troupes sont exercées, plus elles sont aguerries. Les exercices regardaient les fardeaux qu'il fallait pour les ouvrages qu'il fallait faire, et les armes qu'il fallait entretenir. Les fardeaux que les soldats étaient obligés de porter, étaient plus pesans qu'on ne se l'imagine, car ils devaient porter des vivres, des ustensiles, des pieux, et outre cela leurs armes. Ils portaient des vivres pour quinze jours et plus ; ces vivres consistaient seulement en blé, qu'ils écrasaient avec des pierres quand ils en avaient besoin ; mais dans la suite ils portèrent du biscuit qui était fort léger ; leurs ustensiles étaient une scie, une corbeille, une beche, une hache, une faulx, pour aller au fourrage : une chaîne, une marmite pour faire cuire ce qu'ils mangeaient. Pour des pieux, ils en portaient trois ou quatre, et quelquefois davantage. Du reste, leurs armes n'étaient pas un fardeau pour eux, ils les regardaient en quelque sorte comme leurs propres membres.

Les fardeaux dont ils étaient chargés ne les empêchaient pas de faire un chemin très-long. On lit que dans cinq heures ils faisaient vingt mille pas. On conduisait aussi quelques bêtes de charge, mais elles étaient en petit nombre. Il y en avait de publiques, qui portaient les tentes, les meules, et autres ustensiles. Il y en avait aussi qui appartenaient aux personnes considérables. On ne se servait presque point de chariots, parce qu'ils étaient trop embarrassants. Il n'y avait que les personnes d'un rang distingué qui eussent des valets.

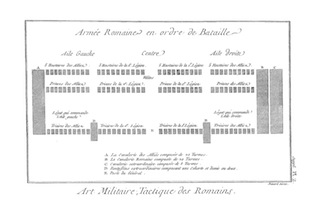

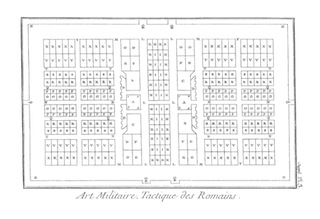

Lorsque les troupes décampaient, elles marchaient en ordre au son de la trompette. Quand le premier coup du signal était donné, tous abattaient leurs tentes et faisaient leurs paquets ; au second coup, ils les chargeaient sur des bêtes de somme ; et au troisième, on faisait défiler les premiers rangs. Ceux-là étaient suivis des alliés de l'aîle droite avec leurs bagages : après eux défilaient la première et la deuxième légion, et ensuite les alliés de l'aîle gauche, tous avec leurs bagages ; en sorte que la forme de la marche et celle du camp, étaient à-peu-près semblables. La marche de l'armée était une espèce de camp ambulant : les cavaliers marchaient tantôt sur les ailes, et tantôt à l'arriere-garde. Lorsqu'il y avait du danger, toute l'armée se serrait ; et cela s'appelait pilatum agmen ; alors on faisait marcher séparément les bêtes de charge, afin de n'avoir aucun embarras, au cas qu'il fallut combattre : les vélites marchaient à la tête. Le général qui était toujours accompagné de soldats d'élite, se tenait au milieu, ou dans l'endroit où sa présence était nécessaire, la marche ne se faisait ainsi que quand on craignait d'être attaqué.

Quand on était prêt d'arriver à l'endroit où l'on devait camper, on envoyait devant les tribuns et les centurions avec des arpenteurs, ou ingénieurs, pour choisir un lieu avantageux, et en tracer les limites ; les soldats y entraient comme dans une ville connue et policée, parce que les camps étaient presque toujours uniformes.

Les travaux des soldats dans les siéges, et dans d'autres occasions, étaient fort pénibles. Ils étaient obligés, par exemple, de faire des circonvallations, de creuser des fossés, etc. Durant la paix, on leur faisait faire des chemins, construire des édifices, et bâtir même des villes entières, si l'on en croit Dion Cassius, qui l'assure de la ville de Lyon. Il en est ainsi de la ville de Doesbourg dans les Pays-Bas, dans la Grande-Bretagne, de cette muraille dont il y a encore des restes, et d'un grand nombre de chemins magnifiques.

Le troisième exercice, était celui des armes qui se faisait tous les jours dans le temps de paix, comme dans le temps de guerre, par tous les soldats excepté les vétérants ; les capitaines même et les généraux, comme Scipion, Pompée, et d'autres, se plaisaient à faire l'exercice ; c'était surtout dans les quartiers d'hiver qu'on établissait des exercices auxquels présidait un centurion, ou un vétéran d'une capacité reconnue. La pluie ni le vent ne les interrompaient point, parce qu'ils avaient des endroits couverts destinés à cet usage. Les exercices des armes étaient de plusieurs espèces ; dans la marche on avait surtout égard à la vitesse, c'est pourquoi trois fois par mois on faisait faire dix mille pas aux soldats armés, et quelquefois chargés de fardeaux fort pesans ; ils en faisaient même vingt mille ; si l'on en croit Végece, ils étaient obligés d'aller et de venir avec beaucoup de célérité.

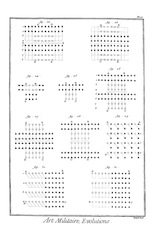

Le second exercice, était la course sur la même ligne ; on obligeait les soldats de courir quatre mille pas armés et sous leurs enseignes. Le troisième consistait dans le saut, afin de savoir sauter les fossés quand il était besoin. Un quatrième exercice, regardé comme important, était de nager ; il se pratiquait dans la mer, ou dans quelque fleuve, lorsque l'armée se trouvait campée sur le rivage, ou dans le Tibre proche le champ de Mars. Le cinquième exercice était appelé palaria ; il consistait à apprendre à frapper l'ennemi, et pour cela le soldat s'exerçait à donner plusieurs coups à un pieu qui était planté à quelque distance, ce qu'ils faisaient en présence d'un vétéran, qui instruisait les jeunes. Le sixième exercice montrait la manière de lancer des flèches et des javelots ; c'était proprement l'exercice de ceux qui étaient armés à la légère. Enfin le septième était pour les cavaliers, qui fondaient l'épée à la main sur un cheval de bois. Ils s'exerçaient aussi à courir à cheval, et à faire plusieurs évolutions différentes : voilà les exercices qui étaient les plus ordinaires chez les Romains ; nous supprimons les autres.

La troisième partie de la discipline militaire consistait dans les lois de la guerre. Il y en avait une chez les Romains qui était très-sévère, c'était contre les vols. Frontin, Stratag. liv. I. ch. iv. nous apprend quelle en était la punition. Celui qui était convaincu d'avoir volé la plus petite pièce d'argent était puni de mort. Il n'était pas permis à chacun de piller indifféremment le pays ennemi. On y envoyait des détachements ; alors le butin était commun, et après que le questeur l'avait fait vendre, les tribuns distribuaient à chacun sa part ; ainsi personne ne quittait son poste ou son rang. C'était encore une loi de ne point obliger les soldats à vider leurs différends hors du camp, ils étaient jugés par leurs camarades.

Jusqu'à l'an 347, les soldats Romains ne reçurent aucune paye, et chacun servait à ses dépens. Mais depuis ce temps-là jusqu'à Jules-César, on leur donnait par jour environ deux oboles, qui valaient cinq sols. Jules-César doubla cette paye, et Auguste continua de leur donner dix sols par jour. Dans la suite la paye augmenta à un point, que du temps de Domitien, ils avaient chacun quatre écus d'or par mois, au rapport de Juste-Lipse ; mais je crois que Gronovius de Pecun. vet. liv. III. chap. 21. pense plus juste, en disant que les soldats avaient douze écus d'or par an. Les centurions recevaient le double de cette somme, et les chevaliers le triple. Quelquefois on donnait une double ration, ou bien une paye plus forte qu'à l'ordinaire à ceux qui s'étaient distingués par leur courage. Outre cela on accordait aux soldats quatre boisseaux de blé, mesure romaine, par mois, afin que la disette ne les obligeât pas à piller ; mais il leur était défendu d'en vendre. Les centurions en avaient le double : et les chevaliers le triple, ce n'est pas qu'ils mangeassent plus que les autres ; mais ils avaient des esclaves à nourrir : on leur fournissait aussi de l'orge pour leurs chevaux.

Les fantassins des alliés avaient autant de blé que ceux des Romains, mais leurs chevaliers n'avaient que huit boisseaux par mois, parce qu'ils n'avaient pas tant de monde à nourrir que les chevaliers romains. Tout cela se donnait gratis aux alliés, parce qu'ils servaient de même. On retranchait aux Romains une fort petite partie de leur paye, pour le blé et les armes qu'on leur fournissait. On leur donnait aussi quelquefois du sel, des légumes, du lard ; ce qui arriva surtout dans les derniers temps de la république. Il n'était permis à personne de manger avant que le signal fût donné, et il se donnait deux fois par jour ; ils dinaient debout, frugalement, et ne mangeaient rien de cuit dans ce repas : leur souper qu'ils apprêtaient eux-mêmes, valait un peu mieux que leur diner. La boisson ordinaire des soldats était de l'eau pure ; ou de l'eau mêlée avec du vinaigre ; c'était aussi celle des esclaves.

La récompense et les punitions sont les liens de la société et le soutien de l'état militaire : c'est pour cela que les Romains y ont toujours eu beaucoup d'égard. Le premier avantage de l'état militaire était que les soldats n'étaient point obligés de plaider hors du camp ; ils pouvaient aussi disposer à leur volonté de l'argent qu'ils amassaient à la guerre. Outre cela, le général victorieux récompensait les soldats qui s'étaient distingués par leur bravoure ; et pour distribuer les récompenses, il assemblait l'armée. Après avoir rendu grâce aux dieux, il la haranguait, faisait approcher ceux qu'il voulait récompenser, leur donnait des louanges publiques, et les remerciait.

Les plus petites récompenses qu'il distribuait étaient par exemple, une pique sans fer, qu'il donnait à celui qui avait blessé son ennemi dans un combat singulier ; celui qui l'avait renversé et dépouillé, recevait un brasselet s'il était fantassin ; et s'il était cavalier, une espèce de hausse-col d'or ou d'argent ; on leur faisait aussi quelquefois présent de petites chaînes, ou de drapeaux, tantôt unis, tantôt de différentes couleurs, et brodés en or.

Les grandes récompenses étaient des couronnes de différentes espèces : la première et la plus considérable, était la couronne obsidionale que l'on donnait à celui qui avait fait lever un siège. Cette couronne était regardée comme la plus honorable : on la composait d'herbes que l'on arrachait dans le lieu même où étaient campés les assiégeants. Après cette couronne, venait la couronne civique qui était de chêne : on en peut voir la raison dans Plutarque, vie de Coriolan. Cette couronne était réservée pour un citoyen qui avait sauvé la vie à un autre citoyen, en tuant son ennemi. Le général ordonnait que cette couronne fût donnée d'abord à celui à qui on avait sauvé la vie, afin qu'il la présentât lui-même à son libérateur, qu'il devait toujours regarder comme son père. La couronne murale d'or, qui était faite en forme de mur, et où il y avait des tours et des mantelets représentés, se donnait à celui qui avait monté le premier à la muraille d'une ville assiégée. Il y en avait deux autres qui lui ressemblaient assez ; l'une s'appelait corona castrensis, couronne de camp ; et l'autre corona vallaris, couronne de retranchement. La première s'accordait à celui qui dans un combat, avait pénétré le premier dans le camp de l'ennemi ; et la seconde, à celui qui était entré le premier dans le retranchement. La couronne d'or navale, était pour celui qui avait sauté le premier les armes à la main dans le vaisseau ennemi. Il y en avait une autre qu'on appelait classica ou rostrata, dont on faisait présent au général qui avait remporté quelque grande victoire sur mer. On en donna une de cette espèce à Varron, et dans la suite à M. Agrippa : cette couronne ne le cédait qu'à la couronne civique.

Il y avait encore d'autres couronnes d'or, qui n'avaient aucun nom particulier ; on les accordait aux soldats à cause de leur valeur en général. Au reste, on leur donnait plutôt des louanges, ou des choses dont on ne considérait point le prix, que de l'argent, pour faire voir que la récompense de la valeur devait être l'honneur, et non les richesses. Quand ils allaient aux spectacles, ils avaient soin de porter ces glorieuses marques de leur vaillance : les chevaliers s'en paraient aussi quand ils passaient en revue.

Ceux qui avaient remporté quelques dépouilles, les faisaient attacher dans le lieu le plus fréquenté de leur maison, et il n'était pas permis de les arracher, même quand on vendait la maison, ni de les suspendre une seconde fais, si elles tombaient. Les dépouilles opimes étaient celles qu'un officier, quoique subalterne, comme nous le voyons par l'exemple de Cossus, remportait sur un officier des ennemis. On les suspendait dans le temple de Jupiter férétrien : ces dépouilles ne furent remportées que trois fois pendant tout le temps de la république romaine. On les appelait opimes, selon quelques-uns, d'Ops, femme de Saturne, qui était censée la distributrice des richesses ; selon d'autres, ce mot vient d'opes, richesses ; parce que ces dépouilles étaient précieuses : c'est pour cela qu'Horace dit, un triomphe opime, Od. xliv.

Un des honneurs qu'on accordait au commandant de l'armée, était le nom d'imperator ; il recevait ce titre des soldats, après qu'il avait fait quelque belle action, et le sénat le confirmait. Le commandant gardait ce nom jusqu'à son triomphe : le dernier des particuliers qui ait eu le nom d'imperator, est Junius Blaesus, oncle de Séjan : un autre honneur était la supplication ordonnée pour rendre grâce aux dieux de la victoire que le général avait remportée ; ces prières étaient publiques et ordonnées par le sénat. Cicéron est le seul, à qui ces prières aient été accordées dans une autre occasion que celle de la guerre. Ce fut après la découverte de la conjuration de Catilina ; mais le comble des honneurs auxquels un général pouvait aspirer, était le triomphe. Voyez TRIOMPHE.

S'il y avait des récompenses à la guerre pour animer les soldats à s'acquitter de leurs devoirs, il y avait aussi des punitions pour ceux qui y manquaient. Ces punitions étaient de la compétence des tribuns, des préfets avec leur conseil, et du général même, duquel on ne pouvait appeler avant la loi Porcia, portée l'an 556. On punissait les soldats, ou par des peines afflictives, ou par l'ignominie. Les peines afflictives consistaient dans une amende, dans la saisie de leur paye, dans la bastonnade, sous laquelle il arrivait quelquefois d'expirer ; ce châtiment s'appelait fustuarium. Les soldats mettaient à mort à coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades qui avait commis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue sur un faux exposé, pour la désertion, pour la perte des armes, pour la négligence dans les sentinelles pendant la nuit. Si la bastonnade ne devait pas aller jusqu'à la mort, on se servait d'un sarment de vigne pour les concitoyens, et d'une autre baguette, ou même de verges pour les alliés. S'il y avait un grand nombre de coupables, on les décimait, ou bien l'on prenait le vingtième, ou le centième, selon la griéveté de la faute.

Comme les punitions qui emportent avec elles plus de honte que de douleur, sont les plus convenables à la guerre, l'ignominie était aussi une des plus grandes. Elle consistait, par exemple, à donner de l'orge aux soldats au lieu de blé, à les priver de toute la paye, ou d'une partie seulement. Cette dernière punition était surtout pour ceux qui quittaient leurs enseignes ; on leur retranchait la paye pour tout le temps qu'ils avaient servi avant leur faute. La troisième espèce d'ignominie, était d'ordonner à un soldat de sauter au delà d'un retranchement ; cette punition était faite pour les poltrons. On les punissait encore en les exposant en public avec leur ceinture détachée, et dans une posture molle et efféminée. Cette exposition se faisait dans la rue du camp appelée principia : c'est-là que s'exécutaient aussi les autres châtiments. Enfin, pour comble d'ignominie, on les faisait passer d'un ordre supérieur dans un autre fort au-dessous, comme des triariens dans les piquiers, ou dans les vélites. Il y avait encore quelques autres punitions peu usitées.

La dernière chose dont il nous reste à parler touchant la discipline militaire, est le congé : il était honnête, ou diffamant : le congé honnête, était celui que l'on obtenait après avoir servi pendant tout le temps prescrit, ou bien à cause de maladie, ou de quelqu'autre chose. Ceux qui quittaient le service après avoir servi leur temps, étaient mis au nombre de ceux qu'on appelait beneficiarii, qui étaient exempts de servir, et souvent on prenait parmi eux les gens d'élite, evocati. Ce congé honnête pouvait encore s'obtenir du général par faveur. Le congé diffamant, était lorsqu'on était chassé et déclaré incapable de servir, et cela pour quelque crime.

Sous Auguste, on mit en usage un congé appelé exauctoratio, qui ne dégageait le soldat que lorsqu'il était devenu vétéran. On nommait ce soldat vexillaire, parce qu'il était attaché à un drapeau, et que dans cet état il attendait les récompenses militaires. De plus, quand le temps de son service était fini, on lui donnait douze mille sesterces. Les prétoriens qui furent institués par cet empereur, au bout de seize ans de service, en recevaient vingt mille : quelquefois on donnait aux soldats des terres en Italie, ou en Sicile.

On peut maintenant se former une idée complete de la discipline militaire des Romains, et du haut point de perfection où ils portèrent l'art de la guerre, dont ils firent sans cesse leur étude jusqu'à la chute de la république : c'est sans doute un dieu, dit Végece, qui leur inspira la légion. Ils jugèrent qu'il fallait donner aux soldats qui la composaient, des armes offensives et défensives plus fortes et plus pesantes que celles de quelqu'autre peuple que ce fût. J'en ai dit quelque chose, mais je prie le lecteur d'en voir les détails dans Polybe et dans Josephe. Il y a peu de différence, conclut ce dernier, entre les chevaux chargés et les soldats romains. Ils portent, dit Cicéron, leur nourriture pour plus de quinze jours, tout ce qui est à leur usage, tout ce qu'il faut pour se fortifier ; et à l'égard de leurs armes, ils n'en sont pas plus embarrassés que de leurs mains. Tuscul. livre III.

Pour qu'ils pussent avoir des armes plus pesantes que celles des autres hommes, il fallait qu'ils se rendissent plus qu'hommes : c'est ce qu'ils firent par un travail continuel qui augmentait leur force, et par des exercices qui leur donnaient de l'adresse, laquelle n'est autre chose qu'une juste dispensation des forces que l'on a.

Il faut bien que j'ajoute un mot à ce que j'ai déjà dit de la discipline des soldats romains. On les accoutumait à aller le pas militaire, c'est-à-dire, à faire en cinq heures vingt milles, et quelquefois vingt-quatre. Pendant ces marches, on leur faisait porter des poids de soixante livres : on les entretenait dans l'habitude de courir et de sauter tout armés. Ils prenaient dans leurs exercices des épées, des javelots, des flèches d'une pesanteur double des armes ordinaires ; et ces exercices étaient continuels. Voyez dans Tite-Live, les exercices que Scipion l'Afriquain faisait faire aux soldats après la prise de Carthage la neuve. Marius, malgré sa vieillesse, allait tous les jours au champ de Mars. Pompée, à l'âge de cinquante-huit ans, allait combattre tout armé, avec les jeunes gens ; il montait à cheval, courait à bride abattue, et lançait ses javelots.

Toutes les fois que les Romains se crurent en danger, ou qu'ils voulurent réparer quelque perte, ce fut une pratique constante chez eux d'affermir la discipline militaire. Ont-ils à faire la guerre aux Latins, peuples aussi aguerris qu'eux-mêmes, Manlius songe à augmenter la force du commandement, et fait mourir son fils qui avait vaincu sans ordre. Sont-ils battus à Numance, Scipion Emilien les prive d'abord de tout ce qui les avait amollis. Il vendit toutes les bêtes de somme de l'armée, et fit porter à chaque soldat du blé pour trente jours, et sept pieux.

Comme leurs armées n'étaient pas nombreuses, il était aisé de pourvoir à leur subsistance ; le chef pouvait mieux les connaître, et voyait plus aisément les fautes et les violations de la discipline. La force de leurs exercices, les chemins admirables qu'ils avaient construits, les mettaient en état de faire des marches longues et rapides. Leur présence inopinée glaçait les esprits ; ils se montraient surtout après un mauvais succès, dans le temps que leurs ennemis étaient dans cette négligence que donne la victoire.

Leurs troupes étant toujours les mieux disciplinées, il était difficîle que dans le combat le plus malheureux, ils ne se ralliassent quelque part, ou que le désordre ne se mit quelque part chez les ennemis. Aussi les voit-on continuellement dans les histoires, quoique surmontés dans le commencement par le nombre et par l'ardeur des ennemis, arracher enfin la victoire de leurs mains.

Leur principale attention était d'examiner en quoi leur ennemi pouvait avoir de la supériorité sur eux ; et d'abord ils y mettaient ordre. Les épées tranchantes des Gaulois, les éléphans de Pyrrhus, ne les surprennent qu'une fais. Ils suppléèrent à la faiblesse de leur cavalerie, d'abord en ôtant les brides des chevaux, pour que l'impétuosité n'en put être arrêtée, ensuite en y mêlant des vélites. Quand ils eurent connu l'épée espagnole, ils quittèrent la leur. Ils éludèrent la science des pilotes, par l'invention d'une machine que Polybe nous a décrite. En un mot, comme dit Josephe, la guerre était pour eux une méditation, la paix un exercice.

Si quelque nation tint de la nature ou de son institution, quelque avantage particulier, ils en firent d'abord usage : ils n'oublièrent rien pour avoir des chevaux numides, des archers crétois, des frondeurs baléares, des vaisseaux rhodiens ; enfin jamais nation ne prépara la guerre avec tant de prudence, et ne la fit avec tant d'audace.

Elle parvint à commander à tous les peuples, tant par l'art de la guerre que par sa prudence, sa sagesse, sa constance, son amour pour la gloire et pour la patrie. Lorsque sous les empereurs, toutes ces vertus s'évanouirent, l'art militaire commença à décheoir ; mais lorsque la corruption se mit dans la milice même, les Romains devinrent la proie de tous les peuples. La milice était déjà devenue très à charge à l'état. Les soldats avaient alors trois sortes d'avantages, la paie ordinaire, la récompense après le service, et les libéralités d'accident, qui devinrent des droits pour des gens qui avaient le prince et le peuple entre leurs mains. L'impuissance où l'on se trouva de payer ces charges, fit que l'on prit une milice moins chère. On fit des traités avec des nations barbares qui n'avaient ni le luxe des soldats romains, ni le même esprit, ni les mêmes prétentions.

Il y avait une autre commodité à cela : comme les Barbares tombaient tout-à-coup sur un pays, n'y ayant point chez eux de préparatifs après la résolution de partir, il était difficîle de faire des levées à temps dans les provinces. On prenait donc un autre corps de Barbares toujours prêt à recevoir de l'argent, à piller et à se battre. On était servi pour le moment ; mais dans la suite on avait autant de peine à réduire les auxiliaires que les ennemis.

Enfin les Romains perdirent entièrement leur discipline militaire, et abandonnèrent jusqu'à leurs propres armes. Végéce dit que les soldats les trouvant trop pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien de quitter leur cuirasse, et ensuite leur casque ; de façon qu'exposés aux coups sans défense, ils ne songèrent qu'à fuir. De plus, comme ils avaient perdu la coutume de fortifier leurs camps, leurs armées furent aisément enlevées par la cavalerie des Barbares. Ce ne fut pas néanmoins une seule invasion qui perdit l'empire, ce furent toutes les invasions. C'est ainsi qu'il alla de degré en degré de l'affoiblissement à la dégénération, de la dégénération à la décadence, et de la décadence à sa chute, jusqu'à ce qu'il s'affaissa subitement sous Arcadius et Honorius. L'empire d'occident fut le premier abattu, et Rome fut détruite parce que toutes les nations l'attaquant à la fais, la subjuguèrent, et pénétrèrent par-tout. Voyez tout ce tableau dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. (D.J.)

MILITAIRE, pécule (Jurisprudence) voyez PECULE CASTRENSE.

MILITAIRE, testament (Jurisprudence) voyez TESTAMENT.